NOYALO

Noyalo est une commune du Morbihan (56) située au sud-est de Vannes, et à l'est du golfe du Morbihan. Son nom viendrait d'un pluriel breton noialou lui-même issu d'un mot gaulois novioialon qui signifierait "la nouvelle clairière", dont Noyalo serait "la terre nouvellement défrichée". Noyalo compte environ 800 habitants nommés les noyalaises et noyalais.

Un peu d'histoire:

L'occupation du territoire de Noyalo remonte à la plus haute antiquité, en témoignent les stèles de l'âge du fer (que je n'ai pas trouvées :-() et les tronçons de la voie romaine Nantes-Vannes avec son raccordement vers Port-Navalo. Les bretons se sont installés vers le Viè siècle. Au début du deuxième millénaire, Noyalo est séparé de Surzur et, vers 1450, les revenus de la paroisse sont affectés aux chanoines de Vannes pour l'entretien de la psalette qui fournit des enfants de choeur pour les offices de la cathédrale. Au début de la révolution française, Noyalo devient commune à part entière, mais celle-ci ne l'aura pas épargnée: l'église a été pillée, ses cloches enlevées. Le recteur Joseph Eon qui refusa le serment prescrit par la constitution civile du clergé s'est exilé en Espagne en septembre 1792 et n'a retrouvé sa paroisse qu'en octobre 1802. La paroisse du Hézo fût rattachée à Noyalo, brièvement en 1808. En 1891 la population était de 380 habitants.

Quelques lieux à découvrir:

L'église saint Anne

Croix de la chapelle Notre Dame de Recouvrance

Vous trouverez cette croix au carrefour des routes de Surzur et de Sarzeau. C'est une croix en fer forgé, assez exceptionnelle dans le Morbihan, qui rappelle le souvenir de la chapelle Notre Dame de Recouvrance établie au même endroit et rasée en 1874. Cette croix est l'oeuvre de Monsieur Lussiez, résidant autrefois à Noyalo et artisan serrurier à Vannes.

Croix du cimetière

Elle se trouve au milieu du cimetière de Noyalo, elle date du XIXè. Elle remémore le souvenir d'une des dernières exactions des chouans, celle-ci s'est déroulée le 27 mai 1815. Une vingtaine de chouans, embusqués dans les maisons du pont de Noyalo, empêchèrent alors une colonne militaire de passer, pour se rendre dans la presqu'île de Rhuys. La croix porte le coeur vendéen.

La fontaine route de Surzur

Cette fontaine est érigée sur le côté droit de la route de Surzur, elle porte sur son linteau très aplati la date de 1760. C'est un édifice quadrangulaire à deux colonnes à chapiteaux qui supportent un dôme assez court, de facture comparable à ceux de Surzur ou du Hézo.

La fontaine Guéhec

Elle est située au sud-ouest de la commune sur un emplacement très agréable qui comprend également un lavoir restauré. La fontaine Guéhec date de 1869. Sa structure est également comparable à la fontaine de la route de Surzur.

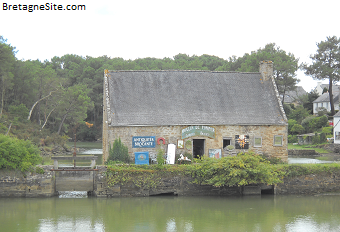

Le moulin à marée de Kerentrech

Le moulin est le bâtiment le plus connu de Noyalo car le plus vu via départementale reliant Vannes à la presqu'île de Rhuys. Celui-ci a été construit à l'entrée de l'étang naturel de Noyalo. Une première trace de son existence est précisée par un acte de vente du 26 avril 1460. Pendant plusieurs siècles son activité a été importante, équipé de deux roues extérieures et fonctionnant avec le flux et le reflux de la marée. Le moulin de Noyalo est cité par Dubuisson-Aubenay dans son itinéraire de 1936: "Les charrois vont passer une digue ou chancée à pont et moulins qui est fort étroite, et s'appelle passage de Noyalo." Le lieu-dit "Kerentrech" signifie "Village du passage". On trouve ce type de moulin dans plusieurs points du littoral morbihannais, car il apportait grâce aux marées des revenus réguliers et lucratifs à leurs propriétaires. Le moulin est arrêté définitivement en 1923. Progressivement, il est laissé à l'abandon et est détruit en 1962 lors de l'élévation de la digue pour créer l'étang actuel. C'est en 1990 que la décision est prise par le conseil municipal de le reconstruire et au cours de 1991, il est rebâti sur ses fondations d'origine avec une architecture sans doute plus proche du moulin originel.

Route de noyalo

Cette route (D-780) plus rapide pour rejoindre Vannes à la presqu'île de Rhuys a été construite dans les années soixante sur l'ancienne entrée de l'étang de Noyalo aprés l'élévation de la digue pour créer l'étang actuel. Si bien qu'entre le pont ou se trouve le moulin et la route nous trouvons un mini étang avec un ponton devenu complètement inutile.

Île du château ou Inizen

Noyalo compte une île dans le golfe du Morbihan, cette île n'en est plus vraiment une car vous pouvez vous y rendre à pied par l'intermédiaire d'une digue. Cette presqu'île se trouve à l'ouest de la commune. Pour y accéder il vous faut vous rendre dans le lieu-dit de l'Île où vous trouverez de magnifiques bâtisses datant du XVIè et du XVIIè.

L'étang de Noyalo

L'île d'Arz

L'île d'Arz est une commune située dans le golfe du Morbihan (56) à 6 km de Vannes et environ 20 minutes en bateau du continent. L'île d'une forme étoilée se trouve à l'Est de l'île aux Moines. Sa superficie est est de 330 hectares. Son nom signifierait île de l'ours en vieux celte, art (art insula, ancien nom de l'île, mélange de celte et de latin) se serait transformer en arzh avec l'arrivée des bretons. Beaucoup de communes aux alentours portent le suffixe "Arz", Arzon, Arzal etc... Le nom actuel de la commune en breton est enez Arh. Sa population est d'environ 250 habitants, ils se nomment les Ildaraises et les Ildarais.

L'île d'Arz était peuplée dès l'époque préhistorique comme en atteste la présence de nombreux monuments en plusieurs points de l'île dont le dolmen de la pointe de Pen Liousse (voir photo à droite). Les romains ont par la suite investi les lieux interessés par la fertilité des terres, puis les bretons sont arrivés vers le Vè. En 1008, le Duc Geoffroy de Bretagne fait don de la moitié Sud de l'île à Saint Félix, abbé de Rhuys, les moines y batissent alors un prieuré et l'église Notre Dame qui sert de paroisse. Le moines font venir des colons pour la majorité de la Presqu'île de Rhuys. En 1033, Alain III, Duc de Bretagne, fonde un second prieuré pour l'abbaye féminine Saint-Georges de Rennes à laquelle il donne la moitié nord de l'île. Ces deux prieurés exercent leurs droits de haute, moyenne et basse justice sur les habitants de leur fief respectif et possèdent leur moulin, ce qui est source de nombreux procès entre les îliens et les religieux. Vers 1500, l'abbaye de Saint Georges acquit une partie des terres de Notre Dame. En 1790, Arz devenait une commune et ce fut la fin de la domination éclésiastique sur l'île. Depuis la fin du XVIIIè jusqu'au début du XXè, l'île d'Arz vécut principalement de l'activité maritime, les hommes servaient dans la marine et ont contribué à la prospérité du commerce vannetais d'où le surnom de l'île aux capitaines, les femmes restaient sur l'île pour cultiver la terre. Au plus fort de cette période l'île comptait plus de 1200 habitants dans la deuxième partie du XIXè. Aujourd'hui, l'île vit majoritairement du tourisme et compte 260 habitants l'hiver et plus de 2500 personnes l'été!! Le nombre de visites atteint les 200 000 pendant l'été. L'île propose de magnifiques sentiers côtiers qui vous feront admirer les beautés du golfe du Morbihan. Mais il existe également d'autres activités comme l'ostéicultures et agricole ou de jeunes producteurs sont venus s'installer au début des années 2012 pour y promouvoir la culture bio. La fameuse école de voile les Glénans posséde également une installation sur l'île.

dolmen de la pointe de Pen Liousse (voir photo à droite). Les romains ont par la suite investi les lieux interessés par la fertilité des terres, puis les bretons sont arrivés vers le Vè. En 1008, le Duc Geoffroy de Bretagne fait don de la moitié Sud de l'île à Saint Félix, abbé de Rhuys, les moines y batissent alors un prieuré et l'église Notre Dame qui sert de paroisse. Le moines font venir des colons pour la majorité de la Presqu'île de Rhuys. En 1033, Alain III, Duc de Bretagne, fonde un second prieuré pour l'abbaye féminine Saint-Georges de Rennes à laquelle il donne la moitié nord de l'île. Ces deux prieurés exercent leurs droits de haute, moyenne et basse justice sur les habitants de leur fief respectif et possèdent leur moulin, ce qui est source de nombreux procès entre les îliens et les religieux. Vers 1500, l'abbaye de Saint Georges acquit une partie des terres de Notre Dame. En 1790, Arz devenait une commune et ce fut la fin de la domination éclésiastique sur l'île. Depuis la fin du XVIIIè jusqu'au début du XXè, l'île d'Arz vécut principalement de l'activité maritime, les hommes servaient dans la marine et ont contribué à la prospérité du commerce vannetais d'où le surnom de l'île aux capitaines, les femmes restaient sur l'île pour cultiver la terre. Au plus fort de cette période l'île comptait plus de 1200 habitants dans la deuxième partie du XIXè. Aujourd'hui, l'île vit majoritairement du tourisme et compte 260 habitants l'hiver et plus de 2500 personnes l'été!! Le nombre de visites atteint les 200 000 pendant l'été. L'île propose de magnifiques sentiers côtiers qui vous feront admirer les beautés du golfe du Morbihan. Mais il existe également d'autres activités comme l'ostéicultures et agricole ou de jeunes producteurs sont venus s'installer au début des années 2012 pour y promouvoir la culture bio. La fameuse école de voile les Glénans posséde également une installation sur l'île.

L'église date du XIè mais a été rebâtie en 1396, puis plusieurs fois restaurée dont la dernière en 1990. Son clocher a été abbatu par une violente tempête en 1900, mais reconstruite depuis. Le bâtiment possède douze chapiteaux sculptés datant du XIIè. L'actuel choeur et chevet datent de 1553. L'église est classée monument historique depuis 1962.

Le Prieuré

La première fondation date de 1008, Saint Félix, alors Abbé de Rhuys ordonne sa construction. La bâtisse a été reconstruite au XVIIè. Le prieuré fut sécularisé durant la révolution, jusqu'a devenir aujourd'hui , la mairie et l'école del'lîle. Le bâtiment est classé monument historique en 1979.

Photos du bourg de l'île d'Arz et ses rues étroites.

Croix datant de 1927 située à l'entrée Ouest du bourg.

Maisons de marins

Les anciennes demeures sont particulierement bien conservées sur l'île d'Arz. Ces maisons sont du même style que celles de Séné et de la presqu'île de Rhuys. La maison ci-dessus date du XVIIè et est située au jolie village du Penero au Nord de l'île.

L'île d'Arz dispose de plusieurs plages, dont celle du brouhel, de Kerolan, de la fontaine de la Veria (photo à gauche) ou est située la seule fontaine d'eau douce de l'île et celle du Rudevent (photo à droite).

Après avoir passé la plage de Rudevent, vous pouvez apercevoir l'ancien emplacement des marais salants (photo à gauche), puis vous vous engagerez sur la presqu'île de Bilihervé à l'Est de l'île. A cet endroit les habitations y sont plus rares. Vous ne trouverez qu'un hameau qui était un ancien manoir du XVIIIè avant de devenir une ferme et aujourd'hui le centre de vacances des orphelins des douanes qui est en fait un centre de voile. Le chemin de randonnée est très agréable (photo à droite) d'ou vous pourrez apercevoir les îles Hur, Godes et la presqu'île de Rhuys en arrière plan.

Piren Mouchiouse

Ilur est la deuxième plus grande île apres l'île d'Arz. Sa superficie est de 41 hectares. Ilur est située au Sud de l'île d'Arz. Il est attesté que Ilur fut une paroisse après l'arrivée des breton au Vè, le niveau de la mer étant plus basse a cette époque, Ilur était donc rattachée à la presqu'île de Rhuys. Devenu une île du à la montée des eaux, Sarzeau remplaça Ilur comme paroisse et en 1615 l'île d'Arz annexa Ilur. En 1790, Ilur faisait partie intégrante de la commune de l'île d'Arz. A la fin du XIXè, une vingtaine de personnes peuplait l'île, aujourd'hui seul une personne reste à l'année pour entretenir l'île et son hameau.. Aux beaux jours, des moutons viennent brouter en toute quiétude les 27 hectares de prairies naturelle. Un pardon a lieu le premier dimanche du mois d'août avec une messe pour les marins. BretagneSite.com mettra en ligne bientôt des photos de Ilur ainsi que de son hameau.

Ilur

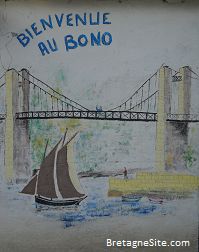

Ces tuiles à l'abandon sont les vestiges d'une époque très florissante pour le Bono, celle de l'ostréiculture. Cette activité a débuté au milieu du XIXè, il s'agit notamment de la culture de l'huître plate dont le Bono fut l'un des berceaux. Les acquéreurs de ces huîtres étaient d'abord les ostréiculteurs de Pénerf puis par la suite, tous les centres ostréicoles de Morbihan. Les huîtres partaient le jour même sur les forbans à destination des parcs d'élevages. L'ostréiculture supplantait l'activité de la pêche au milieu du XXè déja en déclin. En 1974, l'épizootie de Martelia Refringens eut raison de cette culture. Certains ostréiculteurs se sont alors reconvertis à l'élevage de l'huître creuse. En ce qui concerne ces tuiles, elles étaient utilisées pour le captage du naissain (larves d'huîtres), après avoir détaché les jeunes huîtres, les tuiles devaient être grattées afin d'éliminer les débris de chaux de la saison précédente. Percée de deux trous, elles sont ensuite enfilées en bouquet de 10.

Ces tuiles à l'abandon sont les vestiges d'une époque très florissante pour le Bono, celle de l'ostréiculture. Cette activité a débuté au milieu du XIXè, il s'agit notamment de la culture de l'huître plate dont le Bono fut l'un des berceaux. Les acquéreurs de ces huîtres étaient d'abord les ostréiculteurs de Pénerf puis par la suite, tous les centres ostréicoles de Morbihan. Les huîtres partaient le jour même sur les forbans à destination des parcs d'élevages. L'ostréiculture supplantait l'activité de la pêche au milieu du XXè déja en déclin. En 1974, l'épizootie de Martelia Refringens eut raison de cette culture. Certains ostréiculteurs se sont alors reconvertis à l'élevage de l'huître creuse. En ce qui concerne ces tuiles, elles étaient utilisées pour le captage du naissain (larves d'huîtres), après avoir détaché les jeunes huîtres, les tuiles devaient être grattées afin d'éliminer les débris de chaux de la saison précédente. Percée de deux trous, elles sont ensuite enfilées en bouquet de 10.

BADEN

Baden est une commune située au Nord-Ouest du Golfe du Morbihan à mi-chemin entre Auray et Vannes. Au Nord se trouvent les communes du Bono, Plougoumelen, Ploeren, à l'Est Arradon, au Sud Larmor-Baden et à l'Ouest la rivière d'Auray. Le nom de Baden demeure inexpliqué, il pourrait être rapproché du nom gallois de la ville de Bath (Comté de Somerset, Angleterre), ou bien trouver son origine dans le nom d'une famille disparut au XIVè. Baden est peuplée d'environ 4000 habitants, ils se nomment les badenois et badenoises.

Un peu d'histoire:

La commune de Baden a été peuplée dès le néolithique, de nombreuses traces de cette époque sont toujours visibles dont le dolmen de Toulvern (photo à droite). Les romains ont également laissé leur marque, une voie venant de Vannes traversait la commune pour rejoindre Locmariaquer, des statuettes blanches ont été également retrouvées ainsi que des briques à rebord. Les bretons arrivés vers le Vè siècle ont imposé leur langue comme le rappelle la toponymie des villages. Quelques vestiges d'une construction à Moustéran (Moustran) pourrait être celle d'une ancienne chapelle construite par Saint Gildas (moine celte) d'où se serait embarqué son ami, Saint Bieuzy, blessé à mort et se rendant à l'abbaye de Rhuys (Saint Gildas de Rhuys). L'édifice aurait été détruit par les Normands au Xè siècle. A l'époque féodale, Baden dépend de la seigneurie de Largouët et une vingtaine de manoirs se construisent sur tout le territoire. Au XIIè, de nombreuses chapelles ainsi qu'un couvent appartenant aux moines rouges, aux templiers auraient existés. En 1790, Baden devenait une commune, et durant la révolution, plusieurs habitants embrassèrent la cause chouanne. En 1924, Baden a dû se séparer de Larmor, située aux abords du Golfe, qui est alors devenu commune autonome. Baden a une patrimoine très riche du à son passé mais également à la grande étendue de son territoire (plus de 2300 hectares). Aujourd'hui Baden est une commune dynamique, développant de nombreuses activités dont touristiques, agricoles et ostréicoles.

(photo à droite). Les romains ont également laissé leur marque, une voie venant de Vannes traversait la commune pour rejoindre Locmariaquer, des statuettes blanches ont été également retrouvées ainsi que des briques à rebord. Les bretons arrivés vers le Vè siècle ont imposé leur langue comme le rappelle la toponymie des villages. Quelques vestiges d'une construction à Moustéran (Moustran) pourrait être celle d'une ancienne chapelle construite par Saint Gildas (moine celte) d'où se serait embarqué son ami, Saint Bieuzy, blessé à mort et se rendant à l'abbaye de Rhuys (Saint Gildas de Rhuys). L'édifice aurait été détruit par les Normands au Xè siècle. A l'époque féodale, Baden dépend de la seigneurie de Largouët et une vingtaine de manoirs se construisent sur tout le territoire. Au XIIè, de nombreuses chapelles ainsi qu'un couvent appartenant aux moines rouges, aux templiers auraient existés. En 1790, Baden devenait une commune, et durant la révolution, plusieurs habitants embrassèrent la cause chouanne. En 1924, Baden a dû se séparer de Larmor, située aux abords du Golfe, qui est alors devenu commune autonome. Baden a une patrimoine très riche du à son passé mais également à la grande étendue de son territoire (plus de 2300 hectares). Aujourd'hui Baden est une commune dynamique, développant de nombreuses activités dont touristiques, agricoles et ostréicoles.

Quelques lieux à visiter:

L'église Saint Pierre

L'église paroissiale (dite Saint Pierre) a été reconstruite au cours du XIXè pour être achevée en 1866. Le premier édifice date du XIIè. Son clocher sert d'alignement pour l'entrée dans le Golfe du Morbihan avec la pyramide de lîle du petit Vézy. A l'extérieur de l'église vous trouverez deux stèles gauloises.

Les chapelles

La chapelle Notre Dame de Penmern

Elle est située à Penmern. Le premier bâtiment est antérieur au XVIè. La dernière restauration de la présente chapelle s'est effectuée au XIXè. Un pardon se célèbre le dernier dimanche d'août.

La chapelle saint Michel de Locmiquel

La bâtisse originelle daterait du XIIIè. La chapelle actuelle a été édifiée au XVIIIè, elle contient des ex-voto dont un trois mats processionnel qui est porté par les paroissiens lors du pardon de la Saint Michel fin septembre.

La chapelle de Mériadec

Elle est située au village de Mériadec. La première chapelle doit être très ancienne puisqu'elle est consacrée à Saint Mériadec, quatorzième évêque de Vannes, décédé en 666. La dernière restauration de la chapelle date de 1812. Elle est également dédiée à Saint Isidore, le patron des laboureurs. A l'extérieur sur la façade, vous trouverez une notice explicative sur l'origine du nom de Mériadec ou Meriadeg, ainsi que l'histoire de ce Saint Celte.

La croix de Célino

La commune est pourvue de nombreuses croix, celle-ci date du XVIIIè. Elle fut brisée par les révolutionnaires. Une sculpture naïve du Christ y est présentée.

Les ports

Le port du Barrun

Mise à l'eau d'un bateau pour une promenade sur la rivière d'Auray. Le port a une activité ostréicole importante.

Port Blanc

C'est un des ports les plus importants du Golfe du Morbihan, de nombreux navires touristiques naviguant dans le Golfe y font halte. C'est également l'un des passages les plus courts pour se rendre à l'Ile aux Moines.

Maison du bord du Golfe (près de Locmiquel)

Plage de Toulindac et son centre nautique

Pointe du Blair

La pointe du Blair est une presqu'île d'1 km de long sur 200 mètres de large. Au premier siècle de notre ère, elle fut utilisée par les Vénètes comme camp retranché. Au début du XXè, le comte Dillon avait projeté d'y construire un port en eau profonde mais le projet fut abandonné durant la première guerre mondiale.

Le moulin à marée de Pomper

Le bâtiment actuel date du XVIIIè, mais le premier édifice est beaucoup plus ancien, il a appartenu entre autre au Duc Jean V vers 1430. Aujourd'hui, il abrite un magasin d'antiquités. Il est situé à l'Est de la commune sur la route d'Arradon.

Le moulin de Baden

Il est situé au nord de l'Anse de Baden. Il a appartenu aux seigneurs de Carledan au XVè.

Baden comprend également plusieurs îles

L'île du Réno, ou Rénaud ou encore Er Ruino

L'île du grand Vézy (à gauche) ou Veïzit et l'île du petit Vézy (à droite), Sur cette île la pyramide sert d'alignement avec l'église de Baden pour les bateaux entrant dans le Golfe du Morbihan. L'Île marque la séparation entre la rivière d'Auray et le Golfe, c'est un bon repère pour les navigateurs. (Désolé la photo est prise de loin, je ferais mieux la prochaine fois :-))

Les Sept Iles

L'île est située en face de la pointe du blair. Un banc de sable vous permet de vous y rendre à pied (attention aux horaires de marée!!). L'île est privée mais vous pouvez y faire le tour, ce que je vous conseille grandement. Lîle vous offre de jolies vues sur le golfe du Morbihan ainsi que sur le commune de Locmariaquer.

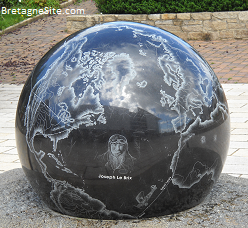

Joseph le Brix

Ce globe se trouvant au bourg de Baden rend hommage à Joseph le Brix natif de la commune qui fut une figure de l'époque héroïque de l'aviation. Il effectua entre autre avec son collègue Dieudonné Costes la première traversée de l'Atlantique Sud sans escale en 1927. Ils réaliseront un tour du monde avec escales en 1928. En 1931, Joseph le Brix bat neuf records du monde de distance et de durée. Malheureusement en 1931, son avion s'écrasa dans les montagnes de l'Oural lors de leur deuxième tentative sur le raid "Paris Tokyo". Un musée "des racines et des ailes" se trouvant au bourg de Baden retrace la vie de Joseph Le Brix.

Voir sources

Larmor-Baden

Larmor-Baden (An Arvor-Baden) en breton, est une commune située au Nord-Ouest du Golfe du Morbihan. Larmor signifie littéralement le littoral. En effet avant 1924, date à laquelle le village est erigé en commune, Larmor-Baden était le quartier maritime de Baden. Larmor-Baden est peuplée d'environ 1000 habitants, ils se nomment les larmoriens et larmoriennes.

Un peu d'histoire:

Le territoire fut occupé dés l'époque néolithique comme l'atteste le magnifique et mystérieux cairn de Gavrinis, cependant Larmor-Baden resta un petit village de pêcheurs pendant de nombreux siècles. Au fil du temps, l'envie des habitants de Larmor de faire scission, avec la paroisse de Baden auquel elle appartient commence, à se faire de plus en plus forte. En 1858, l'empereur Napoléon III et l'Impératrice Eugénie visitent la Bretagne. Les habitants de Larmor les sollicitaient pour que leur village soit érigé en succursale de la Paroisse de Baden. Deux ans plus tard, le décret impérial signifiait que la requête des habitants fut entendue. Quelques années après, Larmor-Baden connut un nouvel essor par l'intermédiaire du comte de Dillon, celui-ci fut officier de cavalerie, journaliste et partisan du général Boulanger qui tenta de déstabiliser la IIIè République. Le comte Dillon s'installa à Larmor-Baden à la fin des années 1870 et acheta l'île de Berder en 1879. Il projeta la construction d'un port en haut profonde dans le Golfe vers la pointe du Blair (commune de Baden) mais celui-ci ne sera jamais réalisé. Malgré cet échec, le comte Dillon apporta de nouvelles activités au village, dont l'hôtellerie, l'enrichissement du patrimoine... Il sera inhumé ave sa femme dans la chapelle Saint Anne à Berder ou il repose toujours. Par la suite, Larmor-Baden pris alors beaucoup d'importance et l'ancien petit village de pêcheur fut érigé en commune en 1924. Larmor-Baden compte aujourd'hui de nombreux oxtréiculteurs dont les premiers se sont installés vers 1870, de nombreuses résidences estivales, des activités nautiques, un riche patrimoine historique, et les chemins côtiers à partir de Baden vous offrent un splendide panorama du Golfe du Morbihan.

Quelques lieux à visiter:

L'église Notre-Dame

L'église Notre-Dame remplace une ancienne construite en 1857. Cette dernière fut érigée en 1880. Un vitrail représente Saint Eugénie en mémoire de l'Impératrice Eugénie et de Napoléon III, qui sont à l'origine de la création de la paroisse.

La croix Hémon

C'est la seule croix se trouvant dans la commune. Elle a été érigée en 1812, en hommage au prêtre Hémon (1756-1834) né à Larmor-Baden. Le prêtre fut hostile au concordat et mis à l'écart de l'autorité diocésaine. Vous pouvez l'apercevoir en prenant la route de Baden (D316).

Le marais de Pen en Toul

Le marais de Pen en Toul se situe au Nord de la commune. Sa surface est de 42 hectares, soit pratiquement un huitième de la superficie da la commune. A l'Est du marais, vous trouverez une digue au pont de Pen en Toul, équipée de vannes, elle permet de contrôler la hauteur de l'eau dans le marais. Je vous conseille d'effectuer une promenade le long du marais, pour cela je vous propose de commencer par le Sud du lac. Avant la croix du hémon, vous tournerez sur votre droite et de là, vous emprunterez un petit sentier. L'itinéraire est très boisé (voir photo ci-dessous à gauche) et propice à la quiétude. Vers la fin du parcours, vous passerez à proximité du Douet de Locqueltas (photo ci-dessous à droite). Il est composé d'un ancien lavoir collectif et de deux fontaines restaurés en 2006.

Au Douet de Locqueltas, un panonceau explique la tentative de vol aérien en 1909 d'Alfred Groos. Alfred Groos était un militaire passionné par l'aviation naissante. Le comte de Dillon lui préta son terrain de Pen er toul. Le vol s'effectua sur un triplan confectionné par Alfred Groos lui-même. De nombreuses personnalités et de journalistes couvrirent l'évènement. Mais malheureusement le vol ne dura qu'une centaine de mètres. Ce fut le début et la fin du premier aérodrome de Bretagne. A noter ce commentaire d'Alfred Groos en 1909 à un journaliste à propos de sa vision futuriste de l'aviation; "Trois heures pour aller d'ici à Paris. Qui dans quinze ans n'aura pas son aéroplane?" Je ne vous explique pas les bouchons aériens que cela aurait engendré:-).

Larmor Baden vue du Golfe du Morbihan

La plage de l'Anse de Locmiquel La plage de la Pointe du Berchis

L'hôtel du Grand Air

L'hôtel du Grand Air a été construit à la demande du comte de Dillon pour y faire héberger ses invités. L'hôtel a été utilisé par la suite comme hospice et refuge pour les orphelins de la grande guerre. Puis le bâtiment devient un lieu de vacances pour comité d'entreprise. En 1978, il a été vendu en appartements. Cet imposant édifice se voit d'assez loin, notamment de la côte Nord de la commune d'Arzon.

Quatre îles font parties de la commune de Larmor-Baden

L'île Radennec L'île Longue

L'île de Gavrinis

Sur cette île se trouve un exceptionnel et mystérieux cairn datant de 3500 avant J-C. A cette époque le niveau de l'eau était beaucoup plus bas. Le bâtiment mesure 50 mètres de diamétres et six de haut. Il est composé d'un couloir de 14 mètres et de vingt neuf dalles, dont vingt trois sont gravées mais la signification reste inconnue. Le couloir se termine par une chambre de 2,5 mètres de côté. Le cairn était destiné probablement au culte des morts. Cette magnifique oeuvre peut être visitée au départ de Larmor-Baden et de Port Navalo (commune d'Arzon).

Gavrinis côté Sud et son cairn Gavrinis côté Nord

L'île de Berder

L'île de Berder se situe à l'Est de la commune. Pour s'y rendre, vous devrez faire attention aux heures de marée!!! En effet, l'île peut être accessible à pied, à vélo, en voiture, en trottinette... Mais vous serez tributaires du mouvement naturel de l'océan. Vous trouverez à la mairie les heures de passage pour l'île. Je vous conseille de faire le tour de l'île à pied, vous y verrez, dans un calme pratiquement absolu, de magnifiques vues sur le Golfe du Morbihan. Berder eut plusieurs propriétaires, notamment le comte de Dillon, les soeurs de Saint François jusqu'en 1991, aujourd'hui elle appartient à la société immobilière Yves Rocher, connu pour ces produits cosmétiques dont le siège social se trouve à la Gacilly (56). (Entrée de Berder photo à gauche).

L'île est composé de plusieurs bâtiments dont la Tour de Berder, celle-ci date de 1885 et fut érigée par le comte Dillon.

L'île comporte également de nombreuses croix, soit simplement en bois ou aussi en pierre

La chapelle Saint Anne

Cette magnifique chapelle fut édifiée également à la demande du comte Dillon en 1885 à l'occasion du mariage de son fils. Elle se trouve dans un charmant décor à pointe Nord-Est de l'île. Le comte Dillon et sa femme y sont inhumés respectivement en 1922 et 1926.

Une des plages de Berder (côte Ouest) Cimetière de bateaux (côtes Nord)

Voir Sources

AURAY

AURAY

Auray (en breton An Alre) est une commune du Mobihan (56), située à une vingtaine de kilomètres à l'Ouest de Vannes. La ville est traversée par le Loch, un petit fleuve qui est le prolongement de la rivière d'Auray qui elle, débouche dans le golfe du Morbihan. Le Loch sépare la commune en deux, la ville haute à l'Ouest et la ville basse (Saint Goustan) à l'Est. L'origine du nom Auray est inconnue, il pourrait venir d'un homme appelé saint Herlé, fondateur de la paroisse de Ploaré (Douarnenez), d'un nom composé dont "al" signifie nourrir ou bien du latin "aula regia" (Cours royale). Sa population est d'environ 12 500 habitants. Ils se nomment les alréens et alréennes. Une particularité, vous trouverez ce sigle (ci-dessous) qui représente la commune d'Auray sur tous les trottoirs ou pavés de la ville.

Un peu d'histoire:

Auray a été successivement occupé par un oppidum (refuge public) du temps des vénètes, un castellum romain et une motte féodale à l'arrivée des bretons au Vè siècle. Celle-ci fut détruite par les différentes invasions normandes. La motte était alors remplacée par un château édifié par le Duc Arthur Ier de Bretagne en 1201. A la même époque, l'abbaye de Saint Gildas de Rhuys installe un prieuré, dont une église dédiée à Saint Gildas, le fondateur de l'abbaye de Rhuys. Auray compte alors deux paroisses, Saint Gildas d'Auray sur la ville haute (ou se trouve le château) et Saint Goustan d'Auray sur la ville basse. Au XIIIè siècle, le bourg s'agrandit, et devient le théatre de nombreuses oppositions entre anglais et français durant la guerre de succession de Bretagne dont la terrible bataille entre les familles de Montfort et de Blois en 1364. Charles De blois y fut tué et Bertrand Du Guesclin fait prisonnier. Plus tard, au XVIè siècle, Auray devenait le troisième port de Bretagne Sud aprés Quimperlé et Hennebont, son commerce était devenu florissant notamment pour celui du grain. Au début de la révolution, Auray fut érigé en canton et chef lieu de district. Quelques années aprés, Auray se fait connaître par un enfant du pays nommé Georges Cadoudal, il réunit tous les chouans autour de lui mais aprés d'âpres luttes, il devait déposer les armes définitivement en 1800. C'est également à Auray ou a lieu le funèste procès des émigrés de Quiberon en 1795, qui furent par la suite tous fusillés. A la fin du XIXè, le port d'Auray déjà affaibli par l'attractivité du nouveau port de Lorient édifié au XVIIIè, connaît un irrémédiable déclin face au développement routier et ferroviaire. La gare, inaugurée en 1862, donne naissance à de nouveaux quartiers. De 1890 à la deuxième guerre mondiale, la ville devenait un important centre de fabrication de meubles. En 1926, 426 habitants sur 6600 y étaient employés. Aujourd'hui, Auray est devenu une ville dynamique, trés commerçante, et un haut lieu touristique notamment avec le port de Saint Goustan qui tous les deux ans accueillent au printemps la très festive semaine du golfe.

Quelques lieux à visiter:

L'église Charles De Blois

L'église se trouve au Nord Ouest de la commune. Ce quartier se developpa très vite au début du XXè avec l'arrivée du chemin de fer, une église devint alors nécessaire. Elle fut construite en 1930. L'église est dédiée à Charles De Blois. Charles De blois était un prétendant à la succession du duché de Bretagne entre 1341 et 1364. Il fut tué lors de la bataille d'Auray en 1364, qui se déroula en réalité sur le territoire de Brech. Très populaire en son temps, la canonisation de Charles De Blois a été proclamée en 1376, maisl fut béatifié qu'en 1904.

Rue Alexandre Jardin

C'est au 21 de cette rue, ou se trouve la plus belle maison en pans de bois conservée à Auray. Elle date de la fin du XVIè, le mur Pignon (à droite) compte de nombreuses sculptures, animaux et personnages fantastiques.

La Mairie

Le bâtiment actuel date de 1775. Il est inspiré de l'hôtel de ville de Rennes. Un haut beffroi à deux étages couronne l'édifice.

Eglise Saint Gildas

L'église Saint Gildas a été reconstruite au XVIIè sur l'emplacement de l'ancien prieuré datant du XIIè. Celui-ci dépendait de l'abbaye de Saint Gildas de Rhuys aprés le don de terres aux moines par la Duchesse constance de Bretagne. Le bâtiment classé monument historique n'a eu son clocher achevé qu'en 1701.

Chapelle de la Congrégation

Elle est du XVIIè, la date inscrite sur l'édifice (1672) n'est pas celle de sa construction, mais celle de la création de la congrégation des hommes de l'immaculée conception (les paysans s'y réunissaient pour prier la vierge). En 1793, durant la révolution, la chapelle servit de prison, puis en 1795 de tribunal ou furent jugés une partie des chouans et émigrés ayant débarqué à Quiberon. Aujourd'hui, le bâtiment abrite l'office du tourisme de la ville.

La chapelle de l'hôpital

Cette chapelle est appelée également chapelle de la méséricorde ou encore chapelle Saint Hélène. Le bâtiment date du XVè et a été restauré au XVIIè et début du XXè. En 1674, les augustines s'y installent pour y soigner les pauvres jusqu'à la construction d'un nouvel édifice en 1904.

La fontaine de la Madeleine

La fontaine datant du XVIè, est située avenue de la Madeleine. Ce quartier était autrefois réservé aux lépreux. A cet emplacement également, existait une chapelle aujourd'hui disparue. La fontaine comporte deux niveaux, un ou l'eau coule dans un premier réservoir avant de tomber dans un second qui servait de lavoir.

Le pont des Frères

Le pont des frères (à droite) date de 1865, la maison à gauche se nomme pavillon d'en bas, elle appartenait à un riche marchand du temps de la grande activité du Port de Saint Goustan.

La tour du Loch

Au XVIIè siècle, une pyramide fut érigée pour surveiller les allées et venues du port, mais plus tard, les arbres grandissant occulta la vue. En 1721, il a donc été décidé de reconstruire une bâtisse plus haute à un autre emplacement, celui du Loch. Autour de cette tour, se trouve la promenade du Loch qui domine la rivière d'Auray. Cette jolie promenade peut vous amener à rejoindre Saint Goustan, une deuxième possibilité de rejoindre la basse ville est de passée par la rue du château.

Rue du château

La rue a été tracée en 1560 sur les douves Nord, aprés la destruction du Château. Certaines maisons affichent la date de construction (photo à droite - Maison Gareau 1608). La rue comporte comme à saint Goustan de nombreuses galeries d'Art.

Contrefors du château

Le château fut construit à l'emplacement de l'ancienne motte féodale, en 1201 par le Duc Arthur 1er de Bretagne. Le château dominait la rivière du Loch. Pendant la guerre de succession de Bretagne, il passa tour à tour aux mains des familles De Montfort et De Blois. Ensuite, l'édifice devenait un lieu de villégiature pour les Ducs de Bretagne, on y célébre notamment le mariage de François 1er de Bretagne avec Isabeau d'Ecosse. A la fin du XVè, le château fut renforcer pour parer à la menace française de plus en plus pressante. Aprés le rattachement de la France à la Bretagne, le château fut détruit par Henri II (Roi de France). En 1560, son emplacement, ses douves et ses matériaux sont vendus aux enchères. Ses pierres serviront en partie à la construction du fort de Belle Ile en Mer et également à moindre mesure pour la tour du Loch. Aujourd'hui, ils subsistent trois contreforts (photo à droite) qui supportaient le corps de logis et une petite tour dite tour du talus (photo à gauche).

Le quartier de Saint Goustan

Saint Goustan est située à l'Est de la commune, et séparée de la ville haute par la rivière du Loch. La quartier porte le nom du patron des marins et des pêcheurs. Son port a connut une activité commerciale importante. Dés le XIIIè, le port armait pour la chasse à la baleine dans le golfe de Gascogne puis à Terre Neuve. Au XVIè, Saint Goustan rivalisait avec les plus grands ports de Bretagne, de nombreux bateaux assuraient le commerce de grains, de graisses, de vins, de viandes, de cuir, de sel, de l'acier. La construction navale y était tout aussi prospère. L'aménagement du port s'achevait en 1641. Le déclin du port commença à la suite de la création du port de Lorient au XVIIè et s'emplifia aprés l'arrivée du chemin de fer.

Le pont de Saint Goustan

La première mention d'un pont en pierre reliant Saint goustan date du XIIIè. En 1464, le pont fut reconsolidé et portat le nom de pont Neuf. Sa forme actuelle date du XVIIè. A droite de l'ouvrage se touve le bâtiment d'octroi (ancienne bâtisse fiscale).

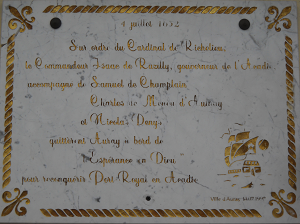

Pont de Saint Goustan en hiver Pont de Saint Goustan au printemps

Sur le pont de Saint Goustan, vous pouvez y découvrir la plaque Isacc de Razilly inaugurée en 1992. Celle-ci narre le départ d'Auray en 1632, de troupes accompagné du gouverneur de l'Acadie Isaac de Razilly, dans le but de reconquerir Port Royale, ville française de l'Acadie qui fut prise par les anglais. (Le fait de la mention de Samuel de Champlain sur la plaque est erronée car il n'est reparti au Canada qu'en 1633).

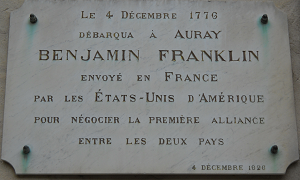

Le Quai Franklin

Cette partie du port fut construit au XVIè pour permettre le chargement et le déchargement de plus gros navires. Le nom du quai correspond au débarquement en 1776 de l'américain Benjamin Franklin qui venait demander le soutient de la France concernant la future indépendance des Etats- Unis.

Le vieux Saint Goustan

Le quartier dispose de jolies rues étroites et de charmantes bâtisses datant du XVè, XVIè et XVIIè siècles. Une statue de Saint Goustan se trouve dans la rue Saint-René (photo de droite), sur la gauche vous avez la rue du petit-port.

L'église Saint Sauveur et la chapelle Notre Dame de Lourdes

Sur les hauteurs de Saint Goustan, deux clochers se dressent l'un à côté de l'autre. L'église Saint Sauveur date du XVè. Un incendie a détruit l'intérieur qui a été reconstruit en 1886. La chapelle Notre Dame de Lourdes (photo à droite) a été achevée en 1878, elle est dédiée aux apparitions de Lourdes. Aujourd'hui, devenue très vétuste, l'entrée n'y est pas autorisée.

La croix Saint Fiacre

Elle est située au quai Neuf, c'est le dernier vestige d'une chapelle détruite au XVIIIè siècle.

La chapelle Saint-Cado ou chapelle de Reclus

La chapelle se trouve au village de Reclus. elle est édifiée au XVIè, et faisait partie d'un prieuré dont il subsiste le logement des prêtres à droite (à noter la gravure de l'hermine bretonne sur la porte de ce bâtiment). Au moyen âge, ce lieu était considéré comme sacré car la Duchesse constance y fait construire une filiale de l'abbaye des bénédictines de Saint-Sulpice de Rennes, ainsi qu'un monastère ou les hommes renoncent à tous contacts avec le monde, d'ou le terme de reclus.

La chapelle a été rachetée par la famille Cadoudal en 1904. Plusieurs membres de la famille, en particulier le général Joseph Cadoudal, frère du chef des chouans y sont inhumés.

La légende dit que Saint Cado installé sur une île de la rivière d'Etel voulut construire un pont pour le relier au continent. Pour ce faire, il fit appeler le diable qui en contrepartie devait prendre l'âme du premier qui traversa le pont. Saint Cado rusa et fit passer un chat. (a droite, le chat de Saint Cado)

Le mausolée de Cadoudal

Ce bâtiment est construit au XIXè à la mémoire de Georges Cadoudal. Ce natif d'Auray fut l'un des grand héros de la chouannerie bretonne. Il devient chef de l'armée royale et catholique de Bretagne. Trahi et capturé, il refusa la grâce de Napoléon. Il mourrut décapité en 1804 sur la place de Grève à Paris. Georges Cadoudal fut inhumé en 1852 dans cette édifice.

Voir Sources.